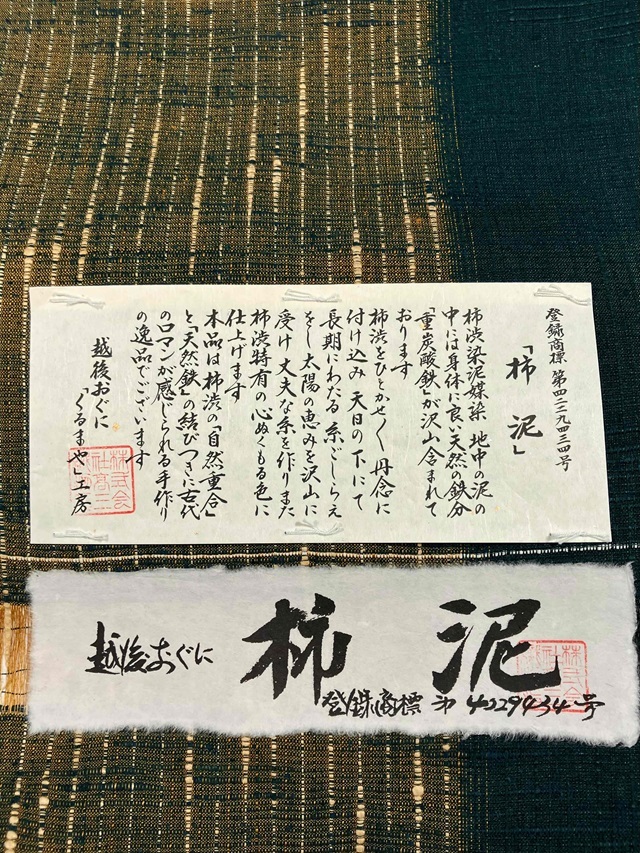

柿泥染 ~自然の恵みに手仕事で命を吹き込む~

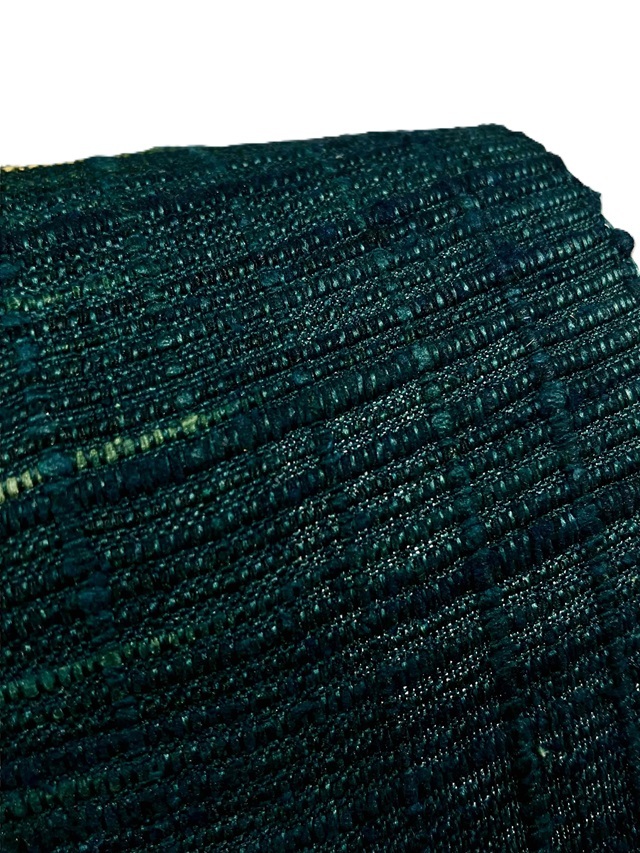

渋柿から抽出される液体を原料として作られた染材に浸け込み茶色く染めた後、重炭酸鉄を多く含んだ地下水で媒染し染め上げることで茶色に黒味を持たせる技法が柿泥染です。

柿渋染の織物はよく見かけますが、更に鉄媒染することで柿渋染の茶色に深みと黒味を持たせた柿泥染は「くるまや工房」だけが成しえる唯一無二の技術であり、その色彩に人々は心をつかまれるのです。

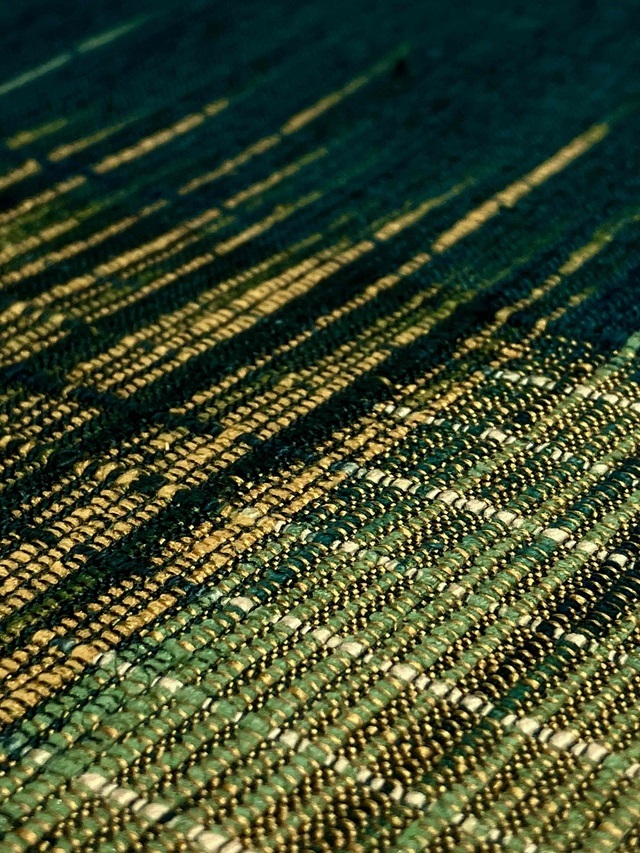

本品に関しては純粋な柿泥染とは少し異なります。一度化学染料で色染めした糸に柿泥染を施す事で化学染料の鮮やかな色彩を落ち着かせ深みを生み出す効果が有るのです。柿泥染の深みと化学染料の鮮やかさを融合させて新たな作品を産む。「素材と色にとことん拘る」これぞ、くるま屋工房さんが人気工房である所以なのです。

柿渋で茶色に染めた後、鉄分を多く含んだ地下水で媒染すると茶褐色に変化し、重ね染めすればするほどに黒味と色の深みが増していきます。

”柿渋で染め、天日で干し、地下水で媒染する”

それらの作業を何度も何度も繰り返すことで染め上がりの色に様々なバリエーションを待たせることが可能となり、重厚さや深み渋みといった言葉では表現しきれない天然の素朴な美しさが増幅されるのです。

本品は化学染料で染めた糸に柿渋染と泥染が施されています。そうする事で化学染料の無機質な色にまろやかさが加わり落ち着いた深み色に仕上がります。

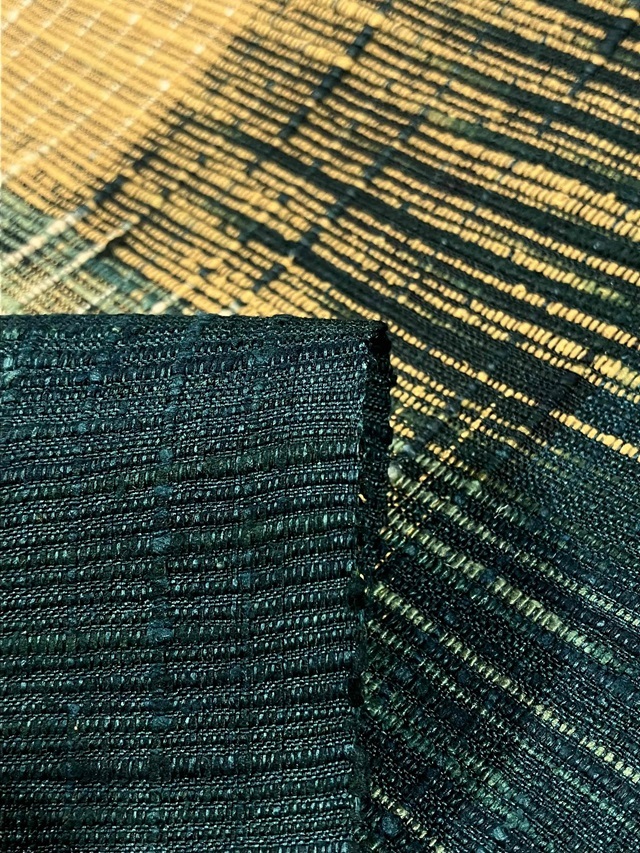

上の画像のように 染め上げた絹糸のかせを 太陽の恵みをうけながら天日干しでじっくり乾燥させます。雨の日は天日干しすることができず、天気の悪い日が続くと更に時間がかかります。柿渋染めと鉄媒染を何度も繰り返し天日で乾燥させる糸ごしらえには何カ月もの月日が必要とされるのです。

※上の画像・・柿渋染めがなされた糸を 非常に鉄分(重炭酸鉄)の多い地下水に何度も浸けて媒染します。(化学反応により少しずつ茶色が黒っぽく変化して、回数を重ねる毎に色が濃く 黒味が増していきます。大島紬の泥染と原理は同じです。大島紬の場合はテーチ木※車輪梅で染めて泥田で媒染します。)

当地から湧き出る地下水には重炭酸鉄が多く含まれていますので この柿泥染が可能となるのです。

偶然の産物 柿泥染

柿泥染の技法 実は偶然の産物だったのです。

現当主 高橋克明氏の先代が発見されたのですが、地面に落ちていた柿渋染された糸が、一晩経つと黒く変色していることに気付かれました。なぜだろうかとよく見ると、湧き出た地下水に浸かっている部分だけが黒く変色していたのです。そこから試行錯誤を繰り返し現在の柿泥染が完成したということです。

そして現在「くるまや工房」と言えば【柿泥染】が代名詞となり、専門店筋や着物愛好家の間でも広く名が知られ多くのファンを持つアイテムとなりました。

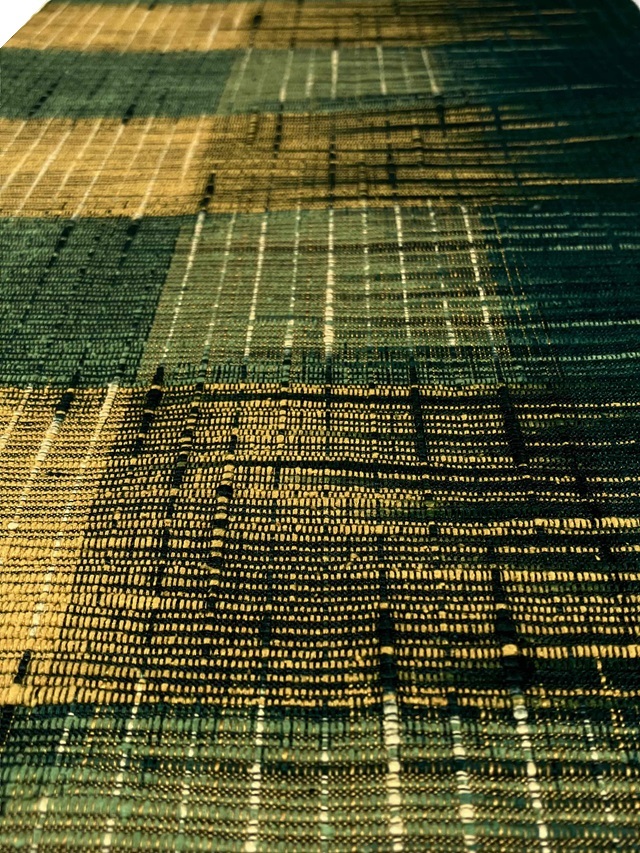

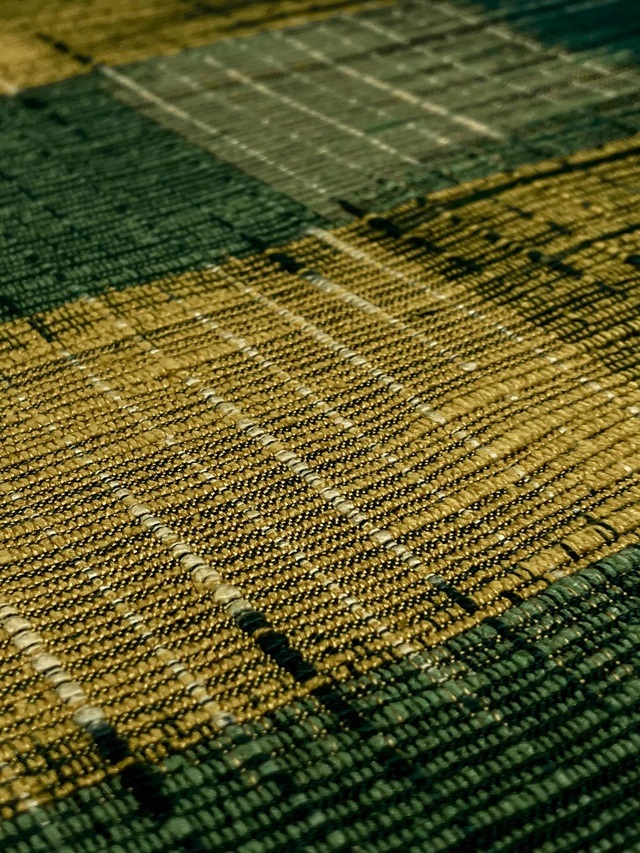

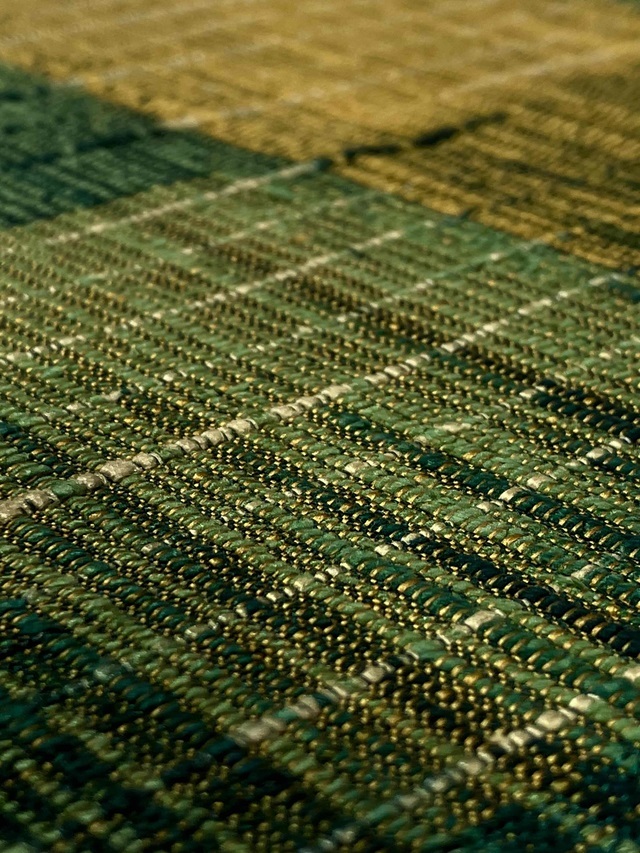

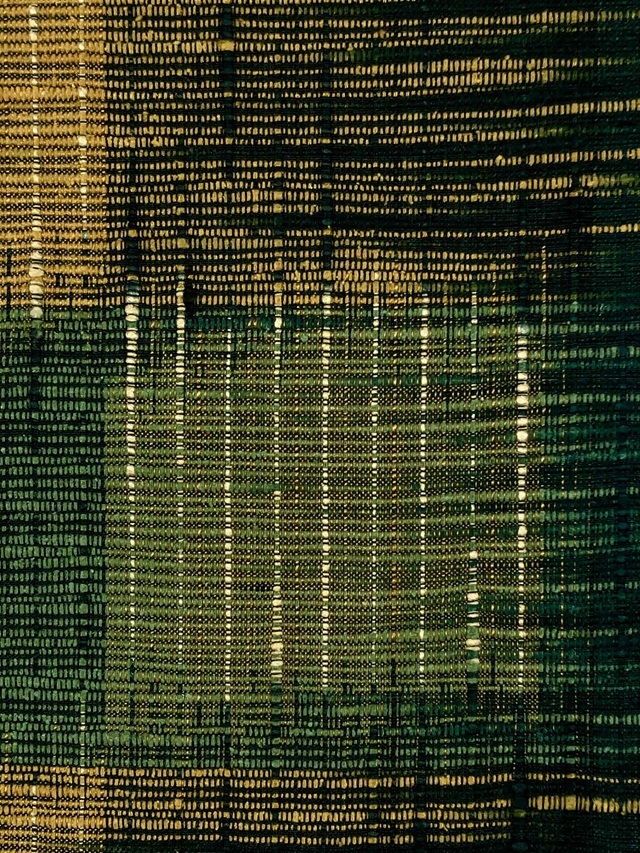

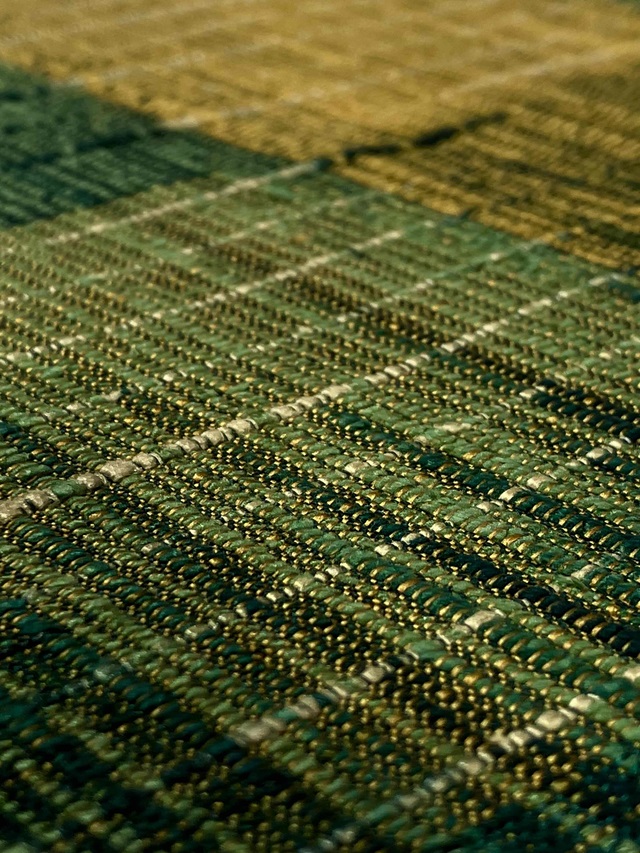

節糸紬

細い玉糸を主体とした中に極太い真綿糸を配した紬織物。太い真綿を細い玉糸の間に配して織り上げる為に織機に特殊な装置が付けられています。通常のままの織機では緯糸が飛んでしまいまともな織物に織り上げることが出来ないため特殊な装置を機に設置しているのだそうです。

裏話

くるまや工房当主、高橋克明氏が考案した装置は当初「実用新案」の特許を申請しようとされました。しかし一定の期限をむかえると特許が切れて技術を公開しなければならなくなる為、敢えて特許申請しなかったのだそうです。仮に特許申請しなくてもこの技術は他に真似出来るような代物ではないという自信の現れです。

織の表面に生まれる立体感は真綿糸だけでは表現することが出来ず、間に細い玉糸があるからこそ真綿糸が際立ち唯一無二の存在感に仕上がるのです。

このご時世、和装業界で新しい技術を開発する事自体が実にすごい事。他にはない技術を開発し新たな装置を作る。これほどまでに情熱的に活動される高橋氏に頭が下がる思いです。

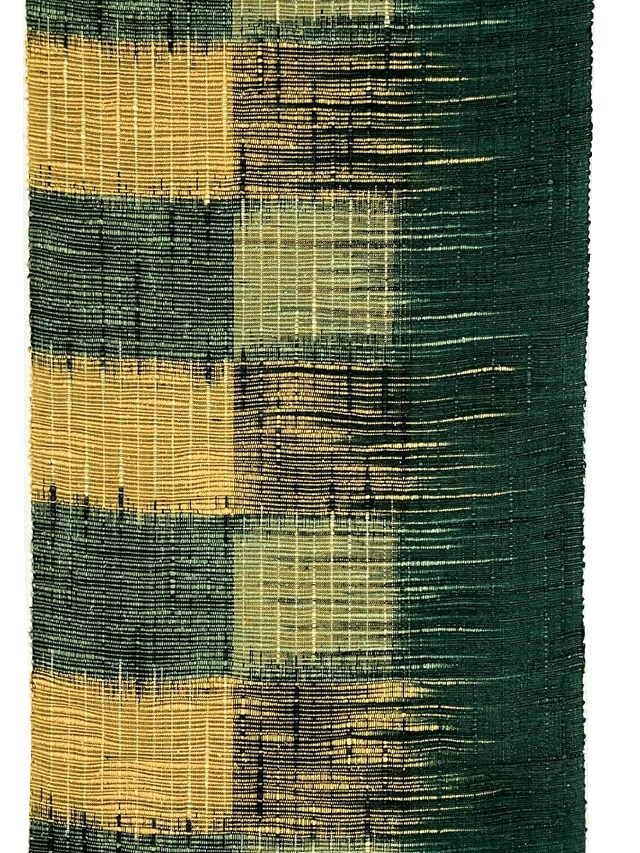

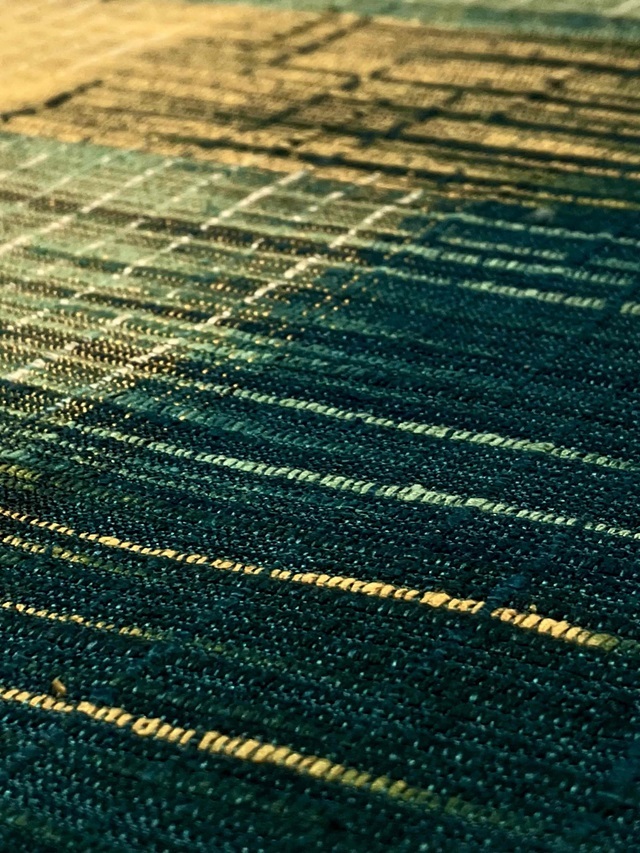

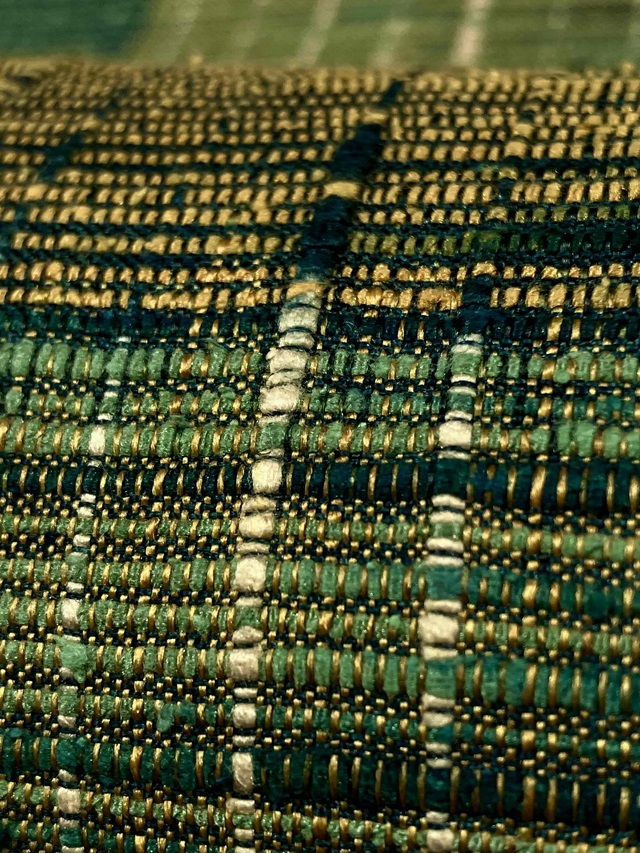

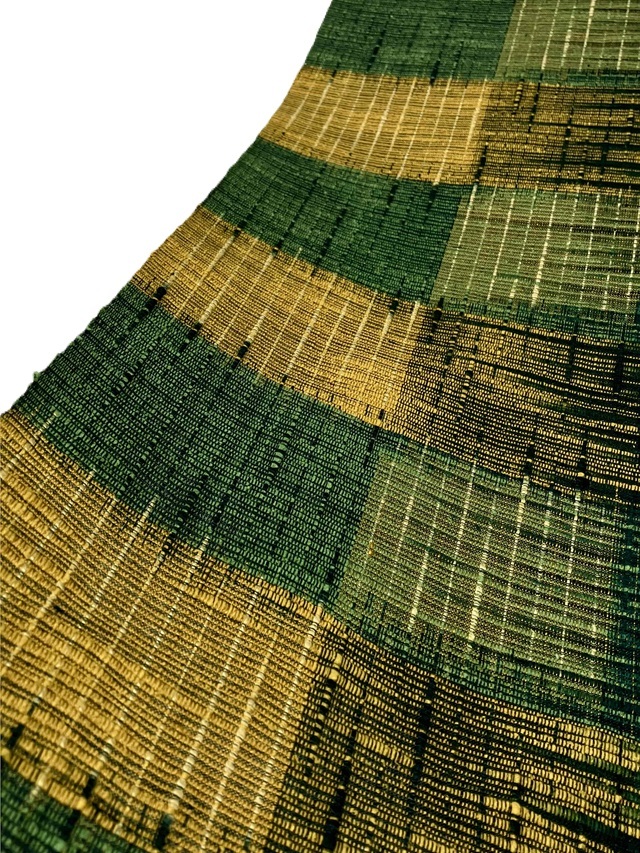

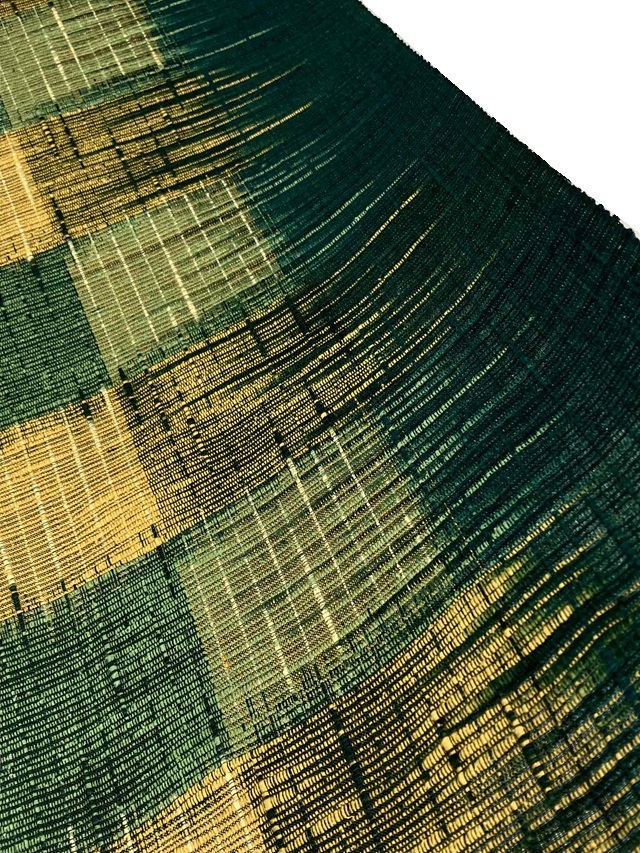

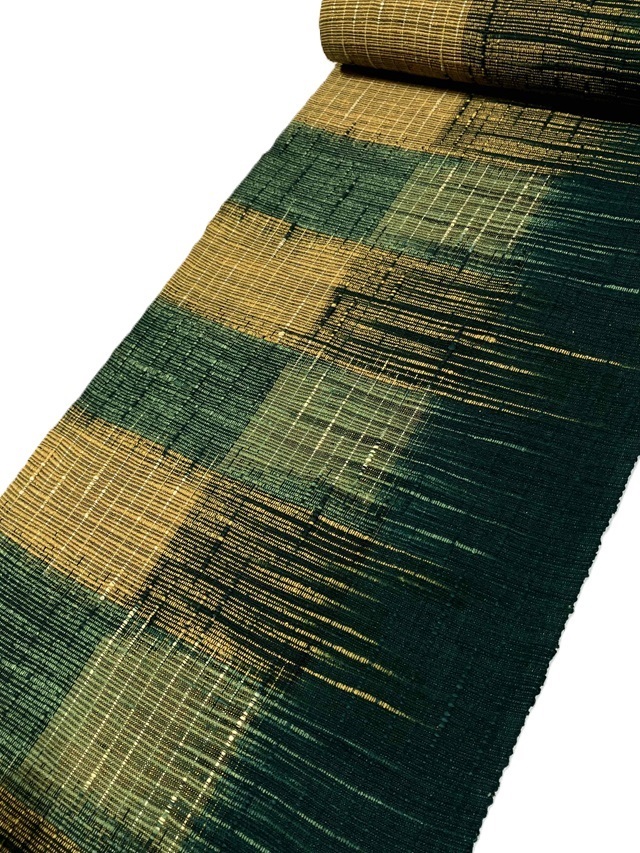

縦緯絣 市松

縦糸と緯糸を染め分けた絣糸を組み合わせて市松模様を織り出しています。絣の技術で縦緯の糸の色を同じにすることが可能となり、くっきりとした力強い色彩に仕上げる事が可能となります。そして柄の境目の色がスーッと変化する絣足の趣きが工芸の風格と素朴さを感じさせるのです。

本品は見た目の重厚感とは反対に非常に軽い帯に仕上げられています。実際に触れるとそのギャップに驚くのです。

新潟県小国町 雪深い里に工房を構える小千谷紬の織元「くるまや工房」伝統工芸士 高橋克明氏が作り上げる布の数々は着物愛好家の心を掴んで離しません。

その昔 麻の織物から始まった小千谷の織物は時代と共に絹織物へと幅を広げ 現在においては国の重要無形文化財「小千谷縮」をはじめとする麻織物から小千谷紬といった絹織物から綿織物など全国でも有数の染織産地として絶大な人気を博しています。