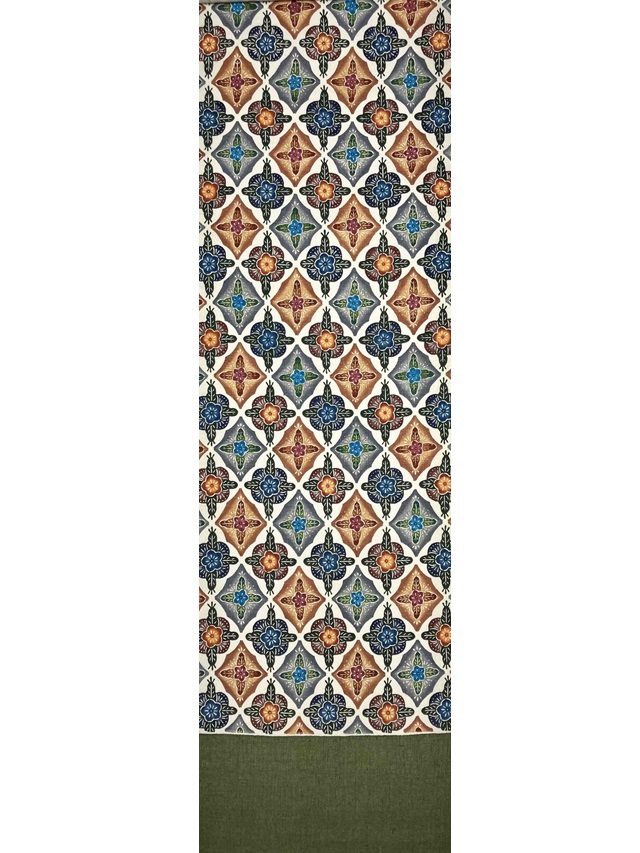

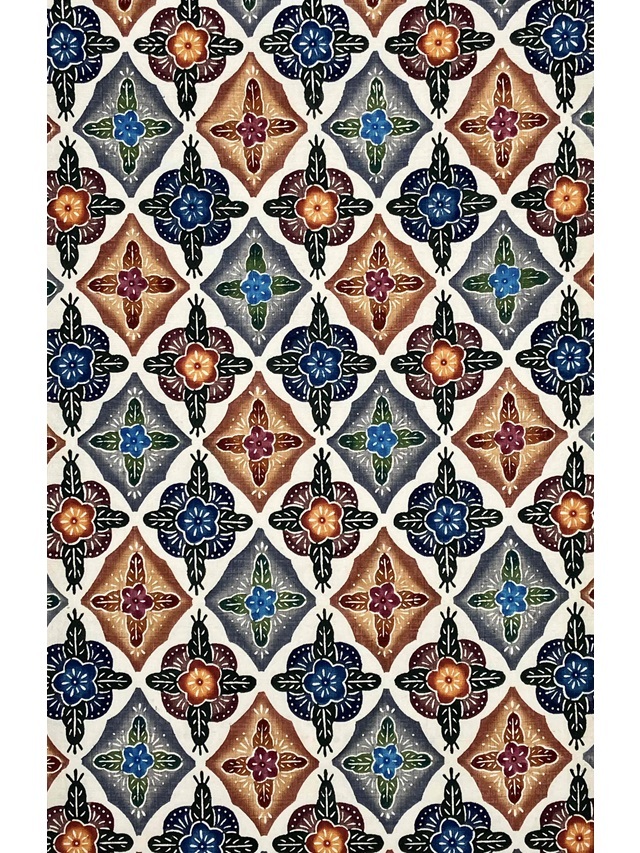

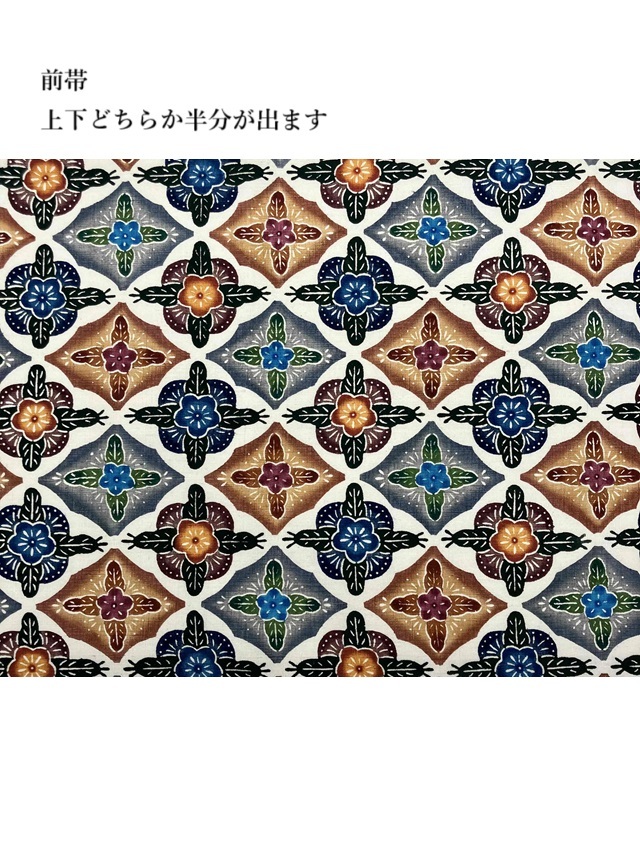

染と織 最高峰の共演

紅型染 城間栄順×本場結城紬

漂う古典美

誇り高き職人の粋

現代紅型の最高峰 城間栄順 織の最高峰 本場結城紬 2つの逸品が融合し1つの作品が生まれました。

【製作】城間栄順 城間びんがた工房

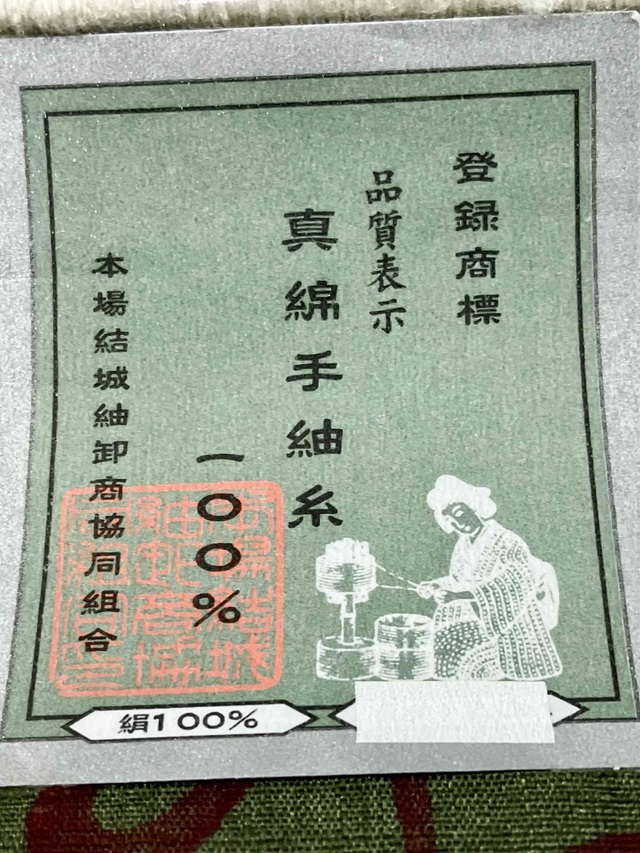

【品質】本場結城紬 絹:100%

【染色】顔料・染料

【着用時期】9月~翌年6月(単衣・袷)

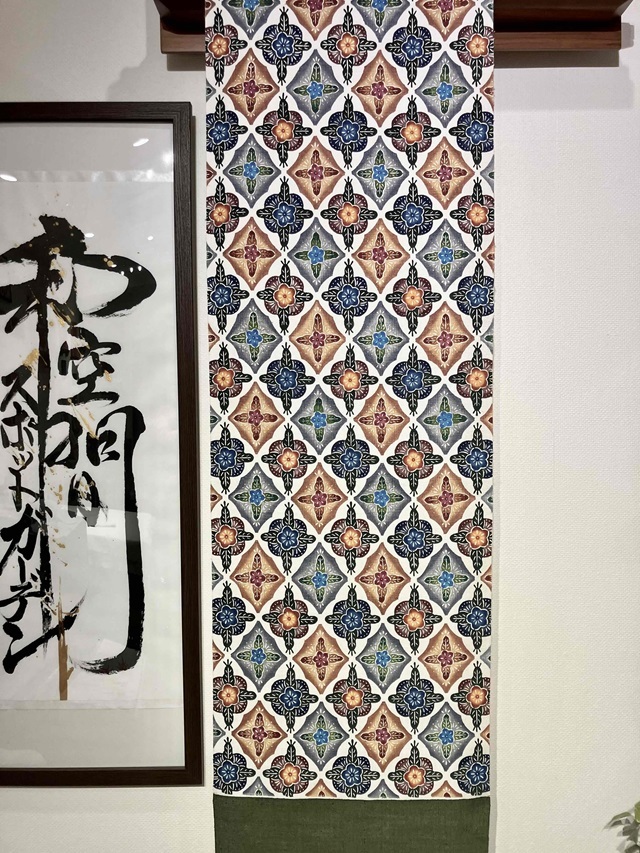

【長さ】お仕立て上がり370cmにさせて頂きます。

※垂れ先柄の場合:最大約390cmまで対応可能。垂れ先無地の場合:最大約400cm

ご希望の長さがございましたらご注文手続きの際 フリー記入欄からお知らせください。

紅型三宗家の1つ「城間家」15代当主 城間栄順氏が生み出す琉球染色の極み。

現代紅型の礎を築いた巨匠 城間栄順氏の作風は沖縄の自然や歴史そして文化への愛と尊敬の念が込められています。

言わずと知れた日本三大紬の一つ本場結城紬、手紡ぎ真綿糸を縦緯ともに用い手織りによって製織された最高峰の生地に紅型染の最高峰 城間栄順氏の紅型染が施されました。

ふっくらとした温もりを感じさせる結城紬の趣きと、重厚な深みを漂わせる城間紅型の意匠を身に纏えば最高級の喜びを味わって頂けるに違いありません。

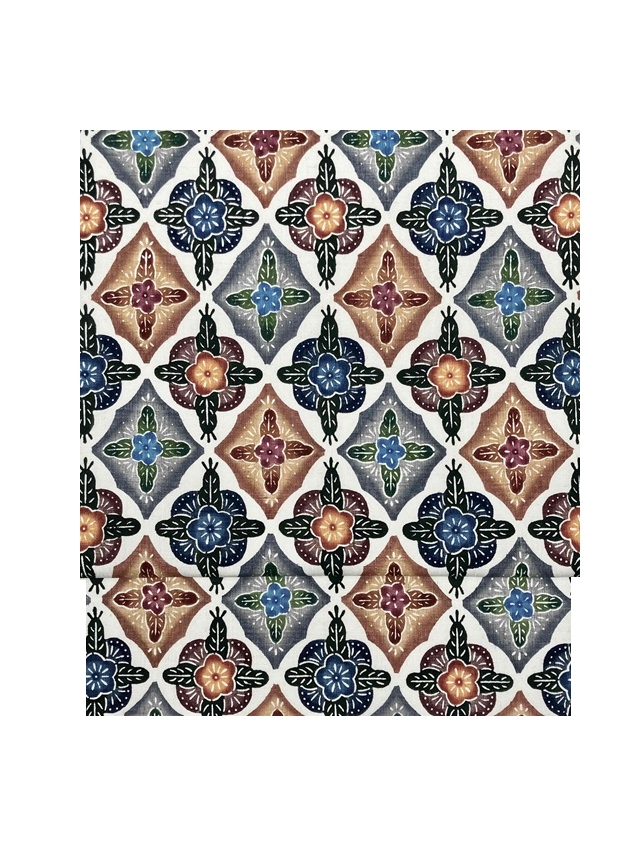

若松に菱

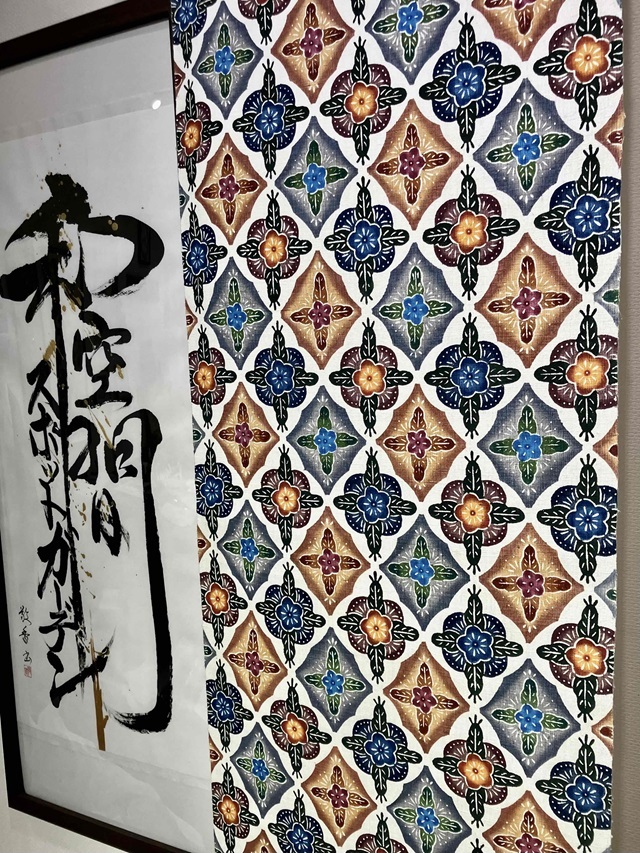

色とりどりの色彩は力強さと透明感という相反するものを併せ持つ不思議な美しさが感じられ、作品の中に吸い込まれていくかのような錯覚に陥るのです。

そして、流麗な曲線が奏でる染めの妙技は、正統派としての伝統美に加えて現代紅型の礎を築いた職人の誇りから湧き立つ風格が滲み出ているかのようです。

奇をてらう個性では無く、ただひたすら製作という地道な作業の中で培われた個性とでも言うのでしょうか。地に足を付けたモノづくりこそが人々の心の奥深くに染み入るのです。

城間栄順氏の作品で明るい色目のものは見かけますが、こういった渋味の色彩の品を目にすることは目づらしく一目見た時に釘付けになってしまいました。ただ本場結城紬の帯地を用いているので非常に高額な為仕入れに二の足を踏みましたが、色柄ともに他で目にすることのないテイストでしたので思い切って仕入れてまいりました。

紅型界の巨匠 城間栄順

紅型染を代表する「城間栄順」氏が、国の重要無形文化財技術保持者(人間国宝)の打診を断ったことはあまりにも有名な逸話となっています。栄順氏の父である栄喜氏が同じく人間国宝を断ったことも影響しており、「父が断ったものを私が受けるわけにはいかない」という謙虚さと「生涯職人」としての誇りがそうさせたと言われています。(その後、玉那覇有公氏が琉球紅型として初めて人間国宝に認定されました)

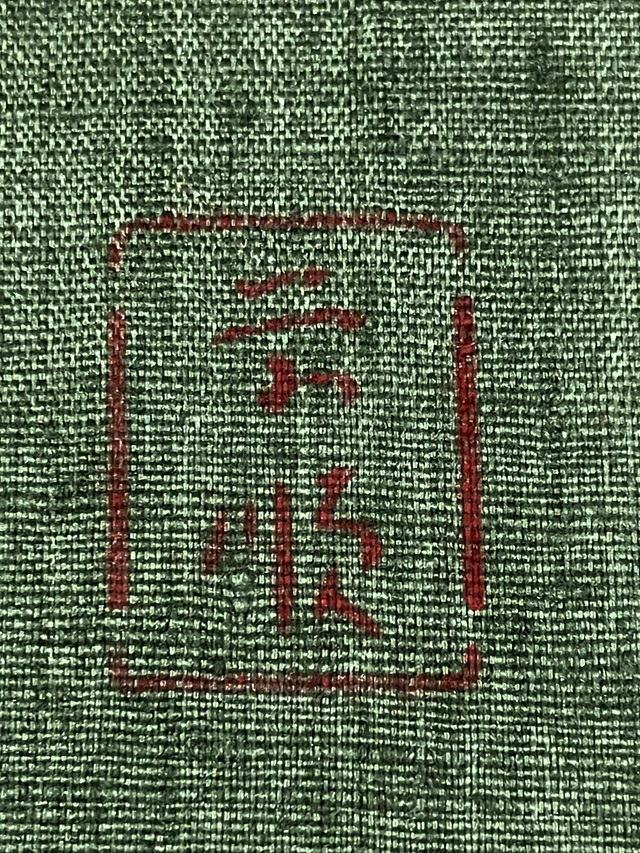

一般的な紅型染の着物や帯には「沖縄県紅型検査済之証」のラベルや「沖縄県の証」などが付いていますが、城間氏の作品には一切付いておらず、ただ一つ「栄順」の落款のみが押されています。

そこに、城間氏の第一人者としての誇りが感じられるとともに、本物だけに許される揺るぎない技術への信頼と尊敬の念が感じられるのです。

お太鼓の裏にただ一つ「栄順」の落款が押されています。

紅型染 作者の迸る感性と力強い色彩美

琉球王朝の頃より伝承される伝統工芸品「紅型染」

沢岻(たくし)家 城間家 知念家を紅型三宗家と呼び、琉球王朝の加護を受けながらその名を馳せていました。

明治に入り廃藩置県後の琉球処分による琉球文化が軽んじられた時代から、第二次世界大戦など 幾度となくこの世から姿を消しさりそうになりました。しかし、戦前、民藝運動の祖と称される「柳宗悦(やなぎ むねよし)」氏から「沖縄は染織の宝庫であり今なお高度な技術をもつ工芸品がこれほどまでに残っているのはまさに奇跡だ」と言わしめた伝統工芸技術を戦後の混乱の中蘇らせたのが、城間栄順氏の父 城間家14代当主 栄喜氏であり知念積弘氏でした。

南国沖縄の自然の美しさや大らかさの中に、人々の血のにじむような努力と情熱、そして戦争と言う悲しい歴史が刻み込まれたゆえに、それらが目に見えない深みとなって更に心に響く染物になっているのです。

紅・・様々な色 型・・様々な柄

1人の職人が図案を考え型を彫り染め上げる。一貫して作り出されるがゆえに職人の感性がダイレクトに宿り個性豊かな作品が生み出されます。

紅型染が京友禅や加賀友禅、江戸小紋など他の染物と異なる部分は柄が「顔料」によって染められている点です。他の染物は一般的に「染料」が使用されています。水に溶けない性質を持つ顔料の力強い色彩は、南国沖縄の太陽や色とりどりの自然の色にも負ない重厚な存在感をかもし出します。そして顔料の特性である水に溶けない性質が可能にする重ね染め「隈取り」の技法によって立体感・奥行きが生まれるのです。

紅型染の力強い存在感

【顔料を使って柄を染める】

【隈取りによって奥行きが生まれる】

この2点が友禅染や他の型染めと異なる大きな要素となっています。

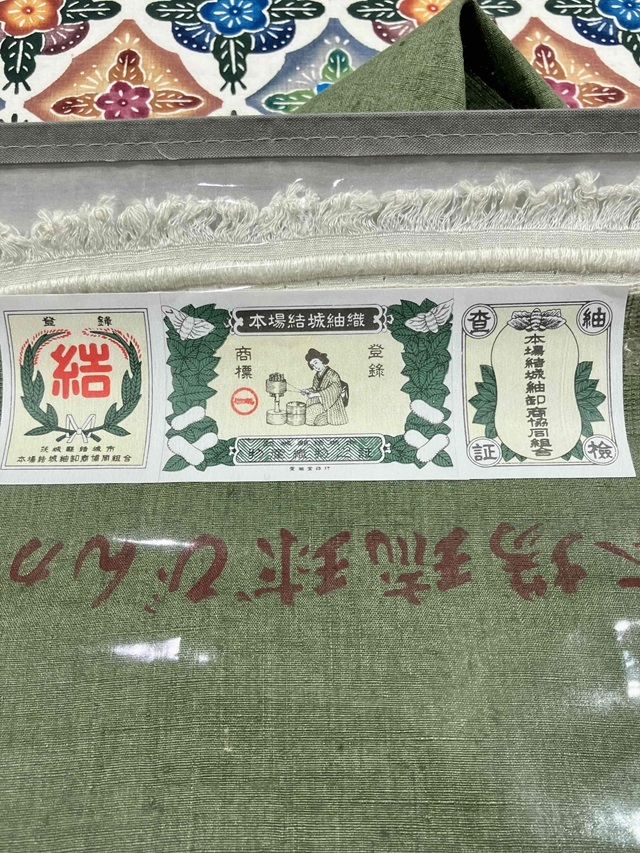

本場結城紬

着物愛好家の憧れ 大島紬と並び称される本場結城紬を染め地に用いています。【本場結城紬】最大の特徴は、人の手で紡がれたふっくらとした貴重な真綿糸を”経糸・緯糸”全てに使用しているという事です。

真綿状になった繭を手作業で引き出しながら一本の糸に仕上げていくその作業は、熟練した技術は勿論ですが本当に根気のいる作業です。真綿を手引きする毎に息吹が吹き込まれるかのような温もりが生まれ素朴さと温かみを感じさせてくれるのです。

そして高機(たかはた)と呼ばれる織機で手織りされた布は手引真綿の風合いを損なわずしなやかさが有り、生命が宿ったかのようなその手触りは機械織では決して味わうことは出来ません。

緯糸の打ち込み加減を職人の研ぎ澄まされた感覚により微妙に調節することで均一的な無機質さが無く何とも言えないふっくらとした風合いに仕上がります。強すぎず弱すぎず絶妙な手業から生み出される真綿絹布の締め心地の良さをご堪能していただけるに違いありません。

重要無形文化財に指定されている要件では地機(じばた)によって製織する必要がありますが本品は高機によって製織されています。

手紡ぎ真綿

真綿から撚りを掛けながら引き出し糸に仕上げる手紡ぎの作業は決して日の当たる仕事ではありません。しかし結城紬の命は間違いなく糸にあるのです。手紡ぎ真綿糸が生み出す極上の風合いが結城紬最大の魅力なのですが、その作業に従事される職人さんの高齢化により生産量は年々少なくなり希少な糸になっています。事実、結城紬卸商協同組合のホームページを見ると トップページに「糸をつむぐ人募集説明会」の案内が掲載されており、結城紬の命ともいえる糸が作れなくなっている深刻な状況なのです。

手紡ぎ糸の温もり

人の手仕事で真綿から紡がれる手紡ぎ糸が生み出すランダムな節が素朴で味わい深い趣があり、ふっくらとした風合いは優しい温もりを感じさせます。産地紬においてタテヨコ全ての糸に手紡ぎ真綿が用いられているのは本場結城紬であり、見た目のボリューム感も他産地の紬織物とはひと味もふた味も違います。だからこその温もりを是非感じていただきたいのです。

高機(たかはた)と地機(じばた)

手織りで製織される機織り機には一般的に2種類あります。高機は縦糸を機に固定し、職人が椅子に腰かけて緯糸を打ち込む織機です。一方 地機は職人が地面に座り込み縦糸を自身の腰に巻き付け腰で張力を調節しながら織り進められます。

高機・・台に腰かけて経糸は巻棒に巻き付けて製織する一般的に皆さんが思い浮かべる手織り機です。

地機(居座り機)・・地面に足を前に投げ出して座り込み、経糸を腰に巻き付けて腰で経糸の張力を調節しながら織る織機。

※居座り機は緯糸の打ち込み具合だけでなく経糸の張り具合も調節しながら織る、最も原始的で熟練の技が必要とされる織技法です。

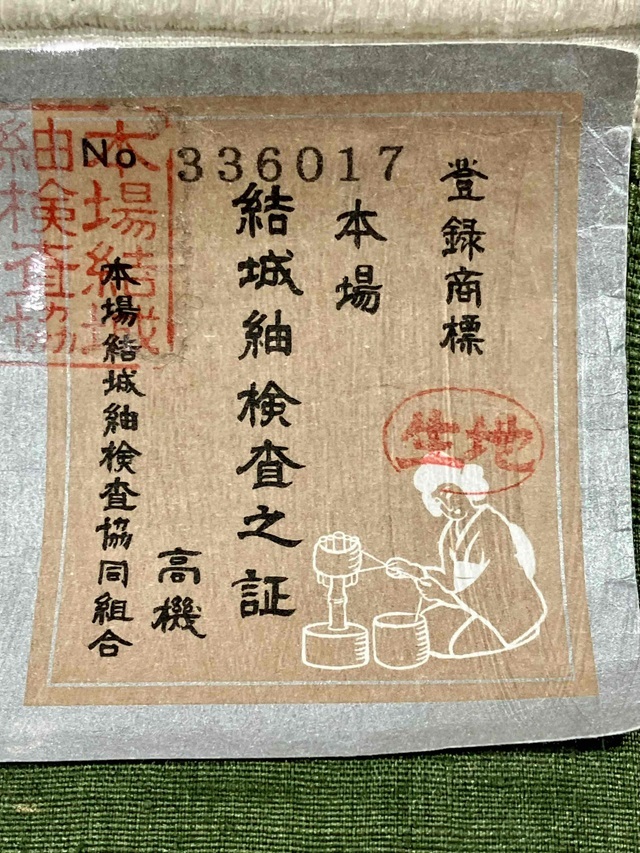

ラベルに高機と表記されたものが高機織

ラベルに地機(じばた)と表記されたものが居座り機

本場結城紬 重要無形文化財指定とは

結城紬と一括りに言っても価格帯が広い事はご存知かと思います。十数万円のものもあれば、見た目はさほど変わらないのに数百万円にもなる非常に高額なものも存在します。その価格の違いはどこにあるのでしょうか。先程までご説明してきた手紡ぎ真綿を100%使用しているものと そうでないものといった糸の違いや、手織り(地機 高機)のものと動力織機との違い、絣の作り方 大きくはこの3つの工程の違いが価格を左右します。また結城紬は糸が命とも言われるほどに、手紡ぎ糸の使用割合が布の風合いを大きく左右するのです。そして 縦緯手紡ぎ真綿糸100%で手織りされたものだけが本場結城紬と本場の2文字を頭に付けて呼ぶ事が出来るのです。

・糸は手紡ぎ真綿100%である事

・絣は手括りによる事

・地機で製織する事

大きくはこの3つの条件が満たされている事が国の重要無形文化財技術指定の必須条件になっています。

更に細かく申し上げると、縦緯真綿100%で高機または地機で製織されている品に対して本場という言葉を付ける事が許されます。

※本品は高機で製織された白生地です、絣の技法は用いておりません。ゆえに重要無形文化財の要件は満たしておりませんが本場結城紬になります。

※出来上がった品そのものは文化財ではありません。製造工程そのものが文化財です。ゆえに”無形”なのです。

本場結城紬とそうでない結城紬(石下結城紬や単に結城紬と呼ばれます)の簡単な見分け方は貼付されているラベルを見ると一目瞭然です。

本場結城紬は結 そうでないものは紬と記載されています。

手織りの温もり しなやかさ

「とんとん♪ とんととん♪」自然の空気を感じながらただひたすら機に向かい緯糸を打ち込んでいく。布の声を聞きながら糸を労わるように、しかし力強く織り進める手織りの作業は、常に心を乱す事が許されない正確さが求められます。それは自分自身と向かい合い我を見つめ直すかのような作業であり、集中力と根気強さを必要とします。高度な技術と人の感度によって、糸の状態や湿度などを見極めて打ち込み具合を加減する。機械織りでは感じられない優しさは人の手がもたらす温もりであり、体に沿う締め心地の良さが手織り最大の魅力なのです。

沖縄に伝承される憧れの紅型染。現代紅型を確立させた巨匠 城間栄順氏の感性と本場結城紬が融合し最高級の逸品に仕上がりました。渋く重厚な色彩が古典的な意匠の美しさを際立せ織の着物から染めの着物までどんな逸品にも負けることなく着姿の主役として存在感を放ちます。

私の経験上、展示販売会においては200万以上のお品となります。紅型染は染地を工房に渡して染めていただくのですが、染地が高くなればなるほど価格が跳ね上がる為、本品のように本場結城紬に染める事は滅多にありません。大変希少なお品となりますのでこの機会をお見逃しなくお手元にお迎えください。

スポットガーデン 筑摩和之

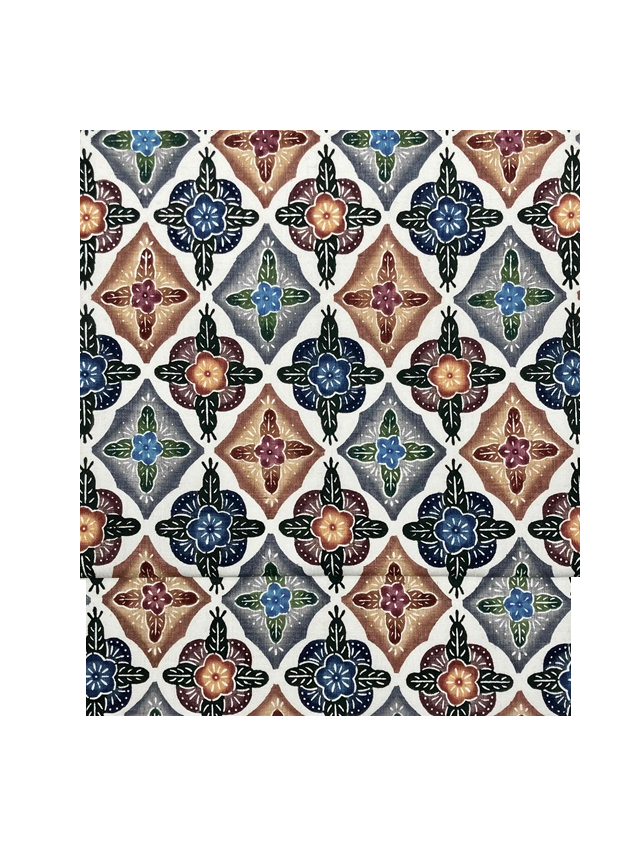

お仕立てをご依頼の際は垂れ先を無地にするか柄にするかをオプション選択からお選びください。

※写真と実物とはモニター環境や画像処理の関係上、若干色目が異なって見える場合がございますので予めご理解ください。

※価格にお仕立て代は含まれておりません。

※お仕立てをご依頼の場合には、本ページに設置のオプションからそれぞれの項目をご注文と同時にお選びください。

===========================

【お仕立てについて】

【九寸名古屋帯】

1「名古屋帯仕立て」5,400円

手先からお太鼓までを半分に折って芯を入れて仕立てる

※最も一般的なお仕立て方法です。

2「開き仕立て(裏地無し)」9,720円

手先を半分に折らずに全て平らにして芯を入れて仕立て、手先から胴巻きの部分に裏地をつけない

3「開き仕立て(裏地付き)」12,420円

2の開き仕立てで裏地(モス)をつける仕立て

※裏地の色はお任せになります。

【ガード加工(水気を弾く加工)】・・・3,240円

※撥水加工 雨やお食事時にも安心、また染料は水に濡れると色落ちしやすくなりますので色落ちを軽減させる効果があります。

※国内手縫い仕立てです。

※お仕立て期間

:名古屋帯仕立て:約4週間

:開き仕立て:約5週間

お盆・年末年始・ゴールデンウイークなどを挟む場合は1週間ほど余分にお日にちを頂きます。