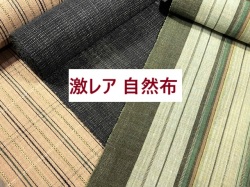

本場結城紬

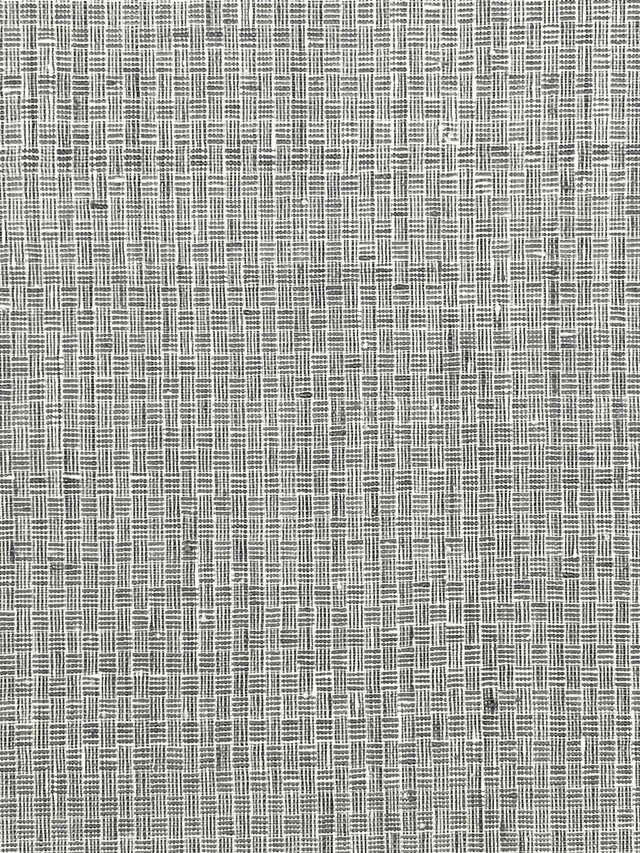

最高級真綿紬 超希少な縮織

高機手織り

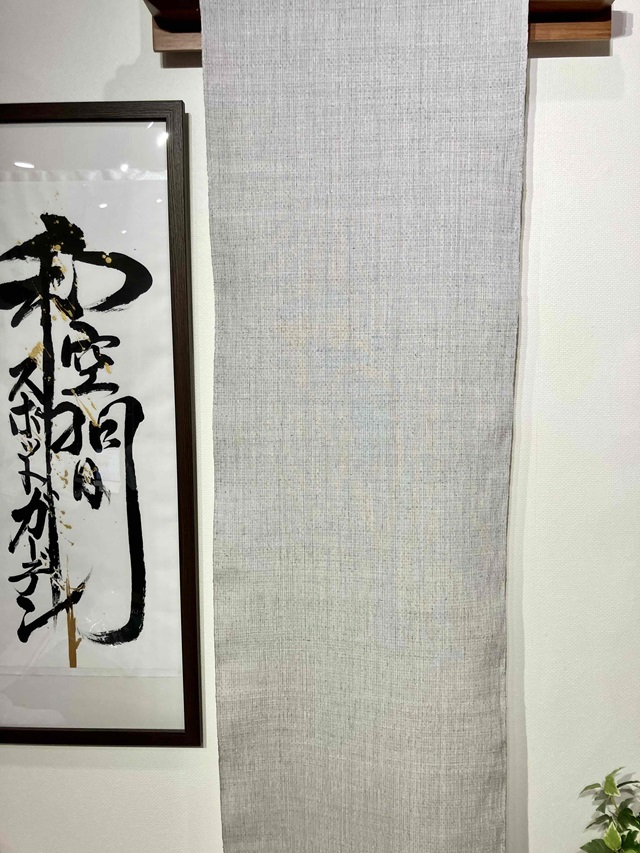

ふんわり そして さらり

唯一無二・至福の着心地

産地地入れ済

超希少品 スペシャルプライス

【産地】茨城県

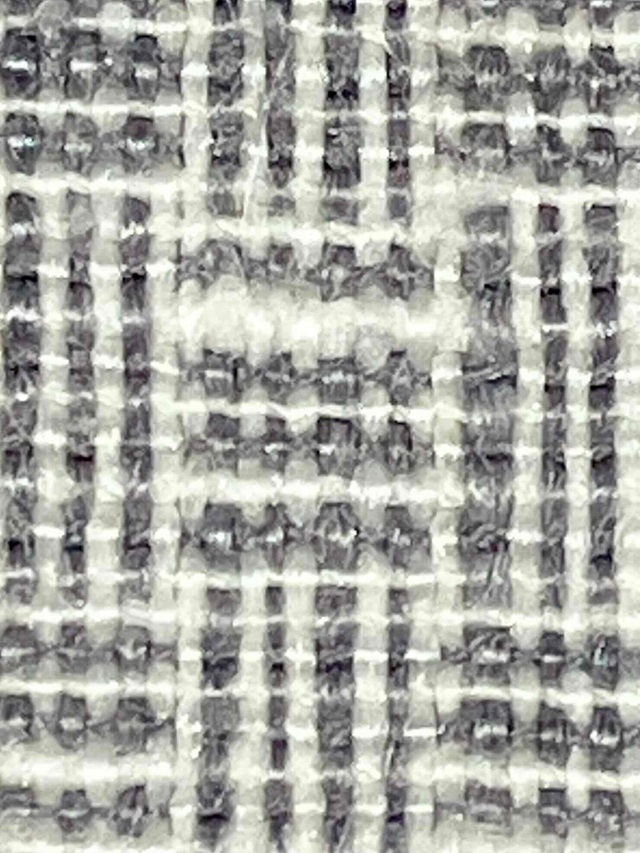

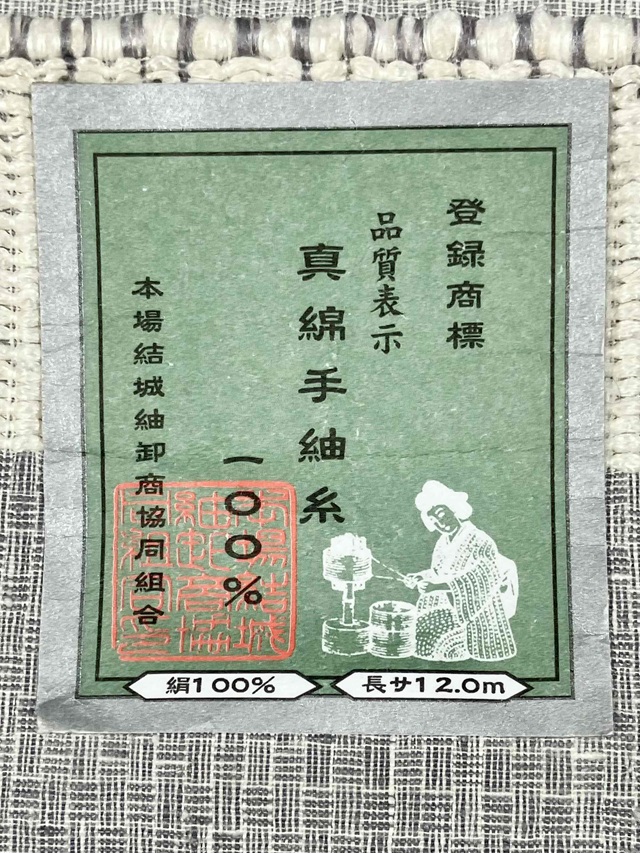

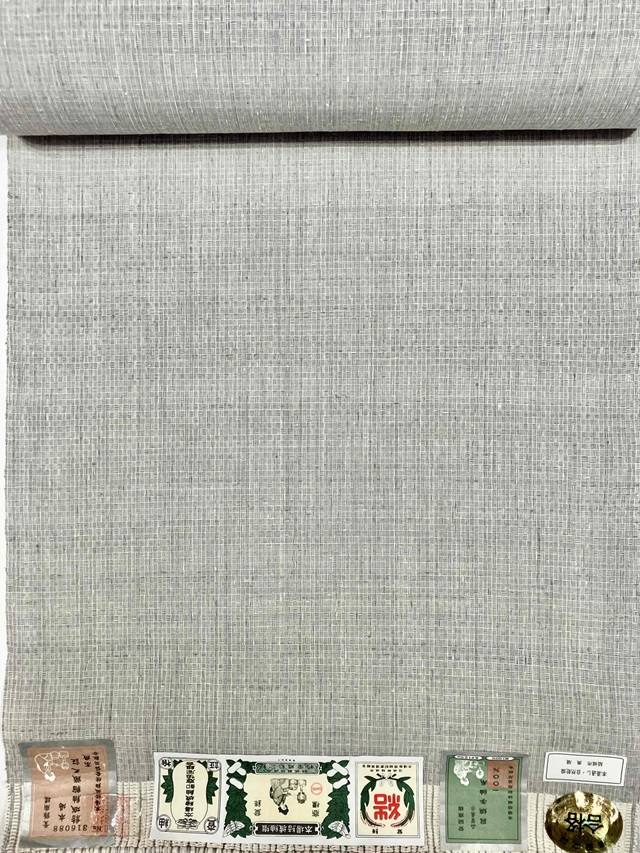

【品質】絹100% 縦緯手紡ぎ真綿 縦糸:無撚糸 緯糸:強撚糸

【企画】奥順株式会社

【織元】永田恵子

【生地幅】約40cm(裄丈74cm 1尺9寸5分まで対応)

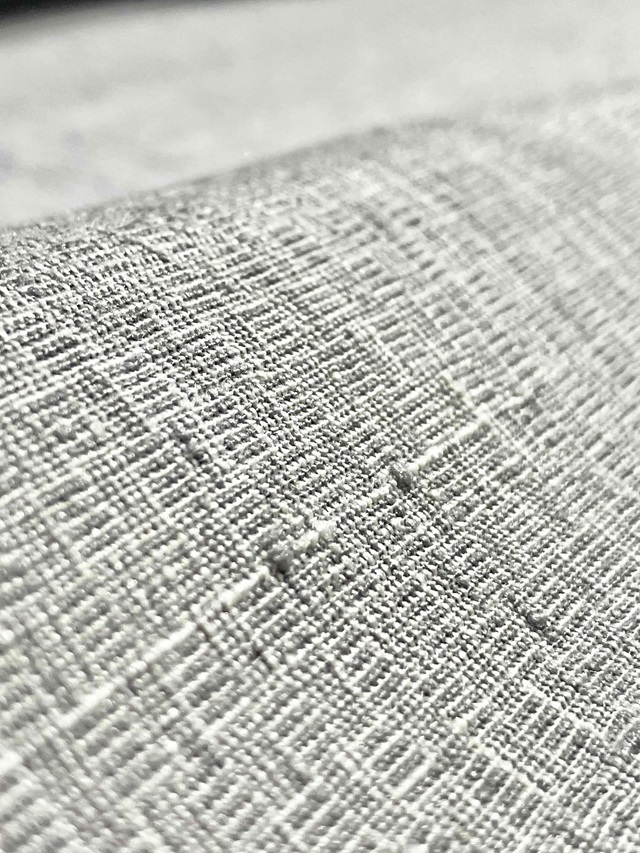

まさに唯一無二といっても過言ではない風合いを持つ織物「結城縮 ゆうきちぢみ」ふんわりとしているにもかかわらず サラリとし、非常に軽くて心地良い絹布 結城紬と言えば知らない方は居られない程にメジャーで紬の王様とも言えます。しかし 結城縮の存在を初めて知ったという方も多いのではないでしょうか。本場結城紬の中に占める流通量は極めて少なく ほんの数%しか有りません。ゆえに滅多に目にする事が無いのです。「紬」印(石下結城)とも呼ばれる合理化された縮も生産されていますので そちらの方はまだ見かける事は多いかもしれません。網代織の工芸味豊かな面持ちが上質感あふれる着姿を演出します。

結城縮とは

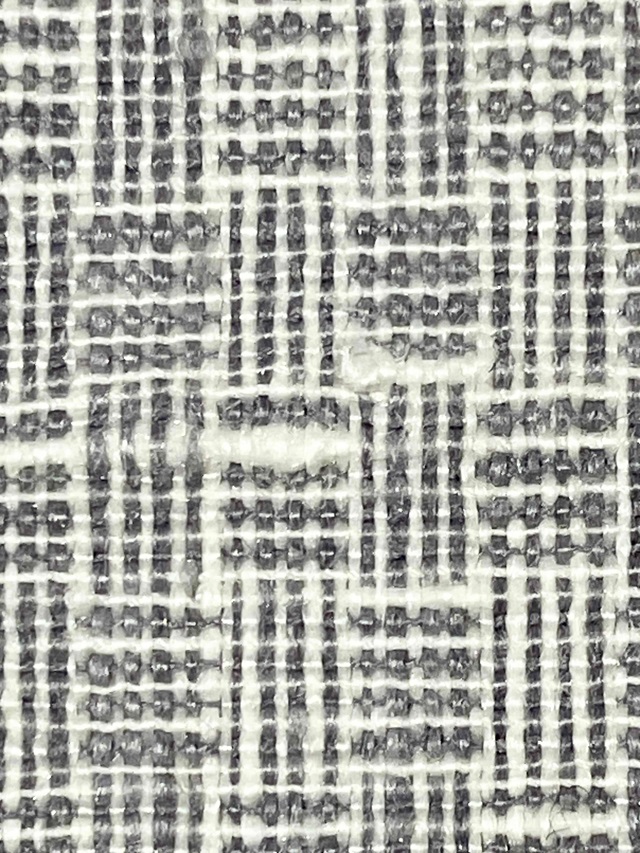

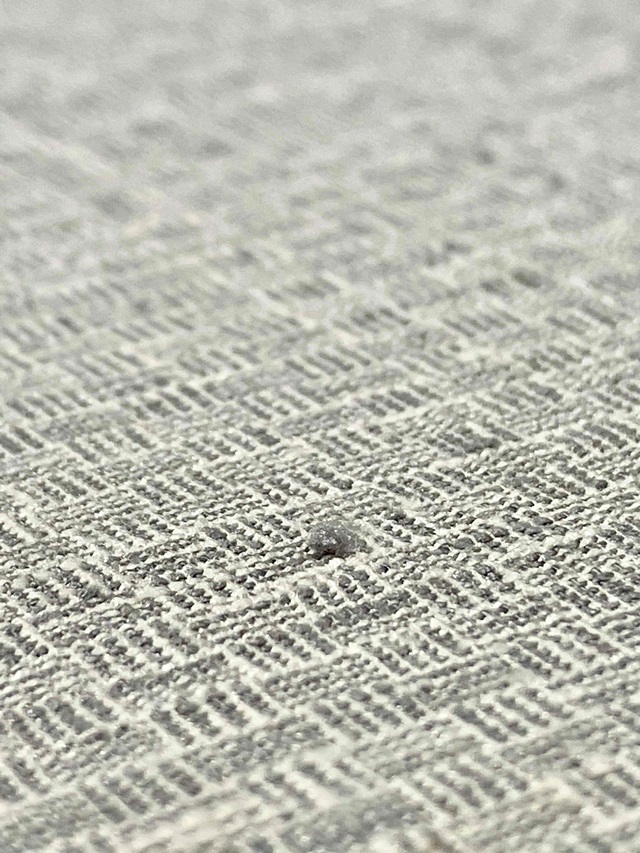

結城紬は縦緯共に手紡ぎされた真綿糸に撚りをかけず引き揃えた状態で製織されます。ふっくらとして暖かいのが特徴です。対して縮は縦糸は無撚糸を用いますが緯糸には強撚糸(強く回転をかけた糸)を打ち込みます。回転した糸が元に戻らないように糊で固定します。製織後 湯で揉み込み糊を落とすと糸が元に戻ろうとして生地の表面に細かなシボ凹凸が現れます。これがサラリとした肌触りを生み出すのです。(新潟県の織物 小千谷縮と同じ原理です。)

縦糸の無撚糸真綿のふんわり感と 緯糸のサラリ感が絶妙に融合したのが結城縮なのです。

現在、結城縮は結城産地の数%しか生産されていませんが 昭和30年頃までは結城と言えば縮と言われるくらい構成比が高く実に産地で織られる90%が縮だったそうです。明治の中期に他産地から縮の技術が持ち込まれ 当時の御召しブームと相まって瞬く間に結城縮が拡がりました。しかしこのままでは縦緯無撚糸の結城縮の技術が廃れてしまうと危惧された頃 昭和31年に結城紬が国の重要無形文化財に指定され その要綱の中に縦緯共に手紡ぎの無撚糸を用いる事 そう明記された為 急速に縮の生産量が減っていきました。産地も重要無形文化財指定の結城紬を生産する方が潤うと考えたからでしょう。しかし 現在においても尚 抜群の着心地の良さゆえに着物愛好家から根強い人気を誇る縮織なのです。

では 人気のある結城縮の生産構成比が何故上向かないのでしょうか。

それは縦緯無撚糸のものよりも手間が掛かる為です。縮の緯糸に用いられる真綿糸は八丁撚糸機を用いて強い撚りがかけられています。その撚糸を作る工程が加わるに上に この撚糸を作る際に糸が切れやすくその都度切れた糸を繋がなくてはなりません。また製織も難しく 更に反物を織り上げた後に湯もみしてシボを出す工程が加わりますので非常に手間暇がかかるのです。本品は高機で手織りされていますが、地機の縦緯無撚糸の結城紬は重要無形文化財指定技術であるのに対して 更に手間を加えた地機の縮は重文指定の技術から外れてしまいます。そうなると より手間と製造コストが掛かる縮の生産は控えられてしまいます。高機も地機も使う糸は同じですので縮の生産数が少なくなると自然と撚糸製造業者も少なくなり 現在 真綿撚糸を作られている業者は1社しかないと言う事です。

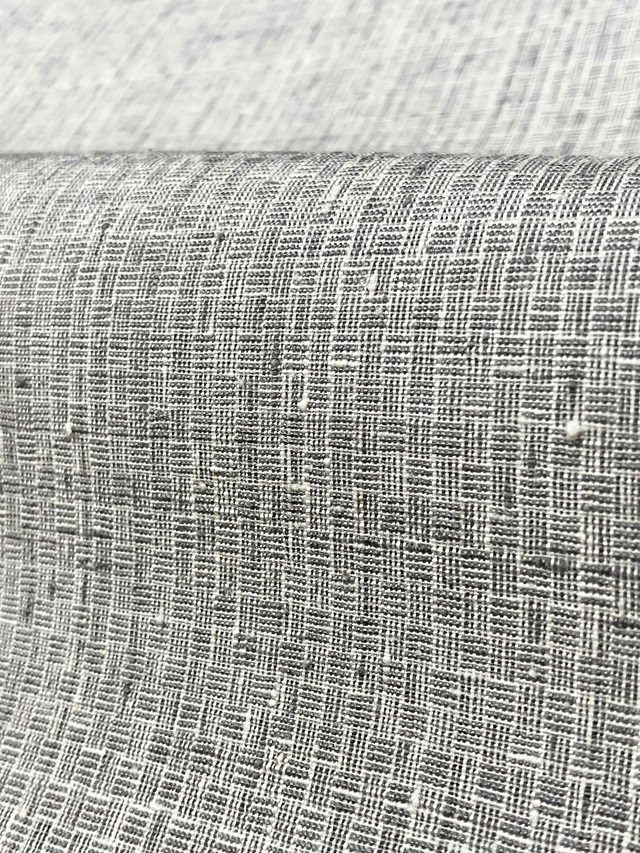

縦糸と緯糸の組織に変化を付けた網代織になっており遠目には無地に見えるものの豊かな表情を醸し出し工芸味の風格を感じさせてくれます。

縦緯ともに手紡ぎ真綿を用いている産地紬は本場結城紬だけであり本品は縦糸は無撚糸、緯糸には強撚糸が打ち込まれた縮織りになっています。

本場結城紬 重要無形文化財指定とは

結城紬と一括りに言っても数万円のものから1千万を超えるものまで価格帯が広い事はご存知かと思います。

その価格の違いはどこから来るのでしょうか。先程までご説明してきた手紡ぎ真綿を100%使用しているものとそうでないもの そして手織り(地機 高機)のものと機械織りのもの 絣の作り方 大きくはこの3つの工程の違いが価格を大きく左右します。結城紬は糸が命とも言われるくらいに手紡ぎ真綿糸の使用割合が布の風合いを左右するのです。

そして 縦緯真綿100%で手織りされたもののみが本場結城紬と本場の文字を頭に付けて呼ぶ事が許されるのです。

・糸は手紡ぎ真綿100%である事

・絣は手括りによる事

・地機で製織する事

大きくこの3つの条件が満たされている物が国の重要無形文化財技術に指定されています。(実際にはもっと多くの工程が有ります)

そして縦緯真綿100% 高機・地機で製織されている。この2つの工程で生産されたものが本場という言葉を付ける事が許されます。

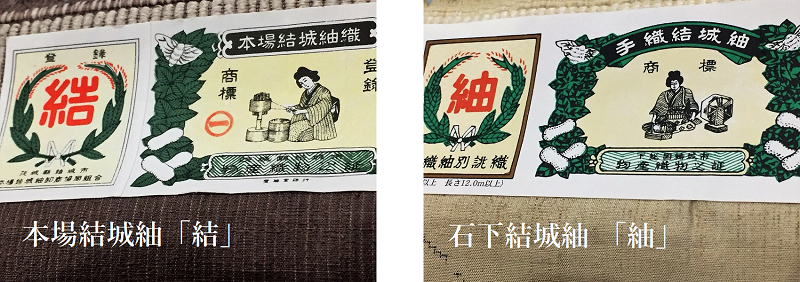

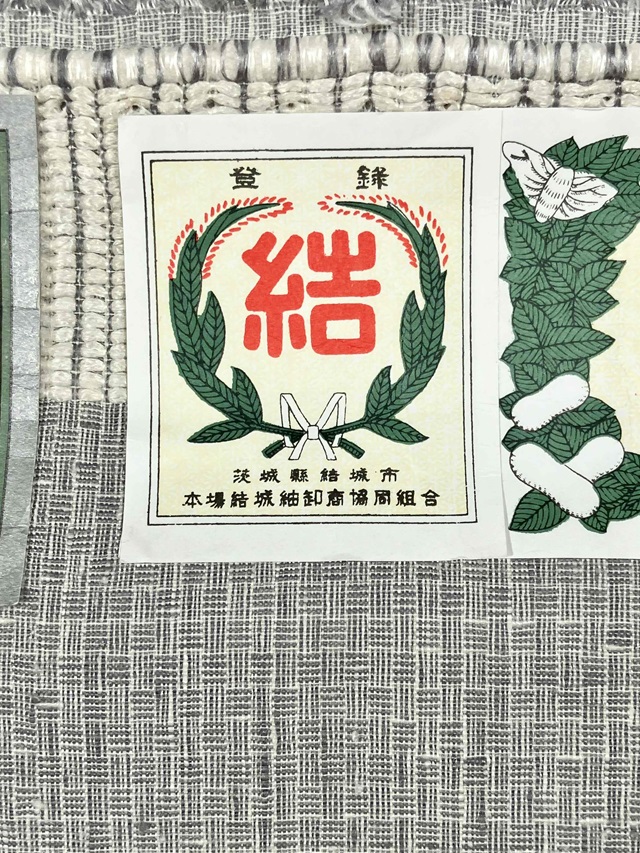

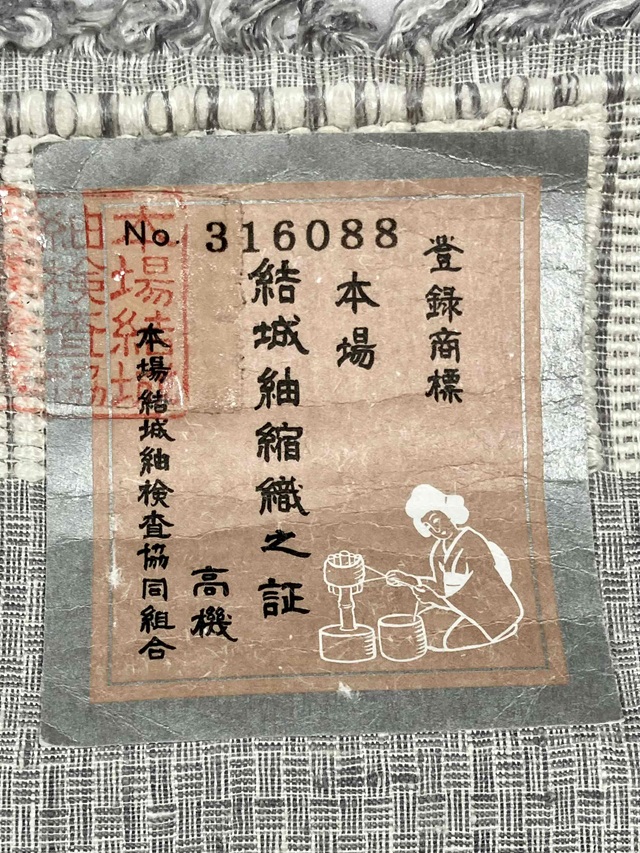

本場結城紬とそうでない結城紬(石下結城紬や単に結城紬と呼ばれます)の簡単な見分け方は貼付されているラベルを見ると一目瞭然です。

本場結城紬は結 そうでないものは紬と記載されています。

本品は手紡ぎ真綿100%、高機織り(手織り)の本場結城縮です。

手紡ぎ真綿100%の証

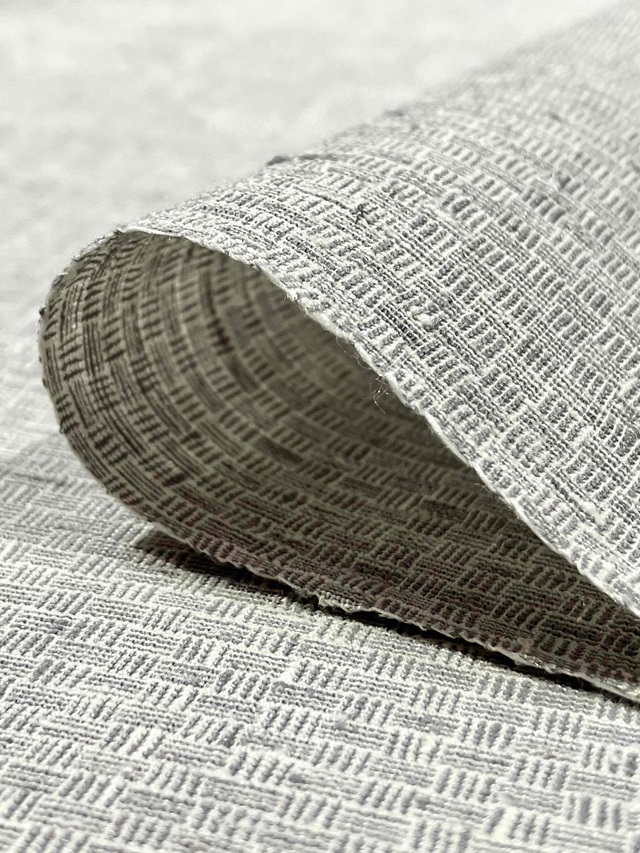

結城縮には耳が無い

結城紬をはじめ多くの紬織物には両端に耳と呼ばれる部分がありますが結城縮には耳が有りません。これは積み上げた時に横から見て直ぐに結城紬か縮かを見分ける為に区分されたものだそうです。

高機(たかはた)と地機(じばた)

手織りで製織される機織り機には一般的に2種類あります。

本品は高機で製織されています。椅子に腰かけて緯糸を通しトントンと打ち込む皆さんが思い浮かべられる機織り機です。一方 地機は地面に座り込み縦糸を腰に巻き付け腰で張力を調節しながら織り進められます。高機に比べより風合いが良く仕上がるのですが製織に3倍の時間を要します。

縮の中でも地機で製織されたものが最高級品ですが地機織りの結城縮を見かけることは滅多にありません。

本品は高機が用いられていますが手織りの風合いは素晴らしく正直よほど地機の結城紬を着慣れた方でなければその差を実感できないのではないでしょうか。また本場結城縮そのものが大変希少品となっており気に入った色目の品を探すことは至難の業といっても過言ではありません。

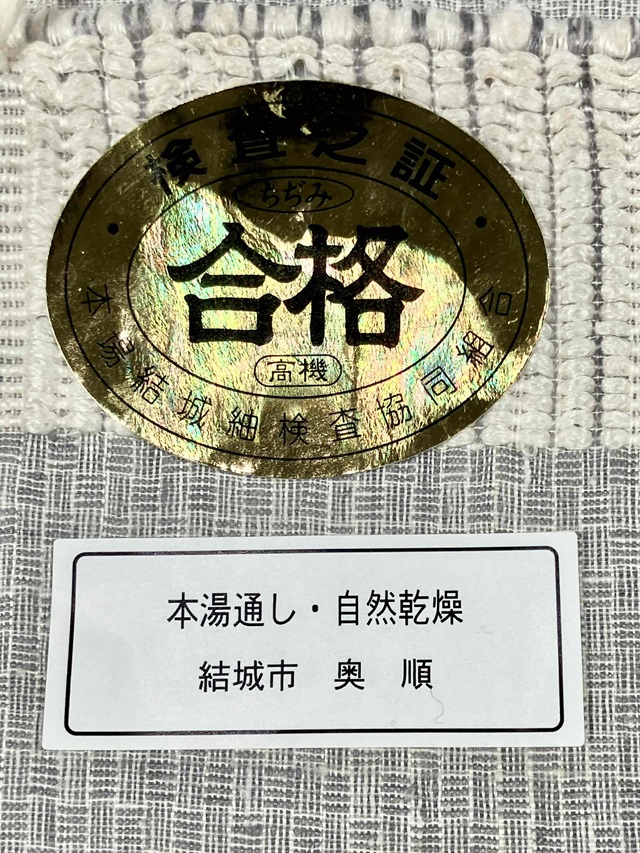

本品は縮織・高機手織りですのでその事が記載された検査合格証が貼付されています。

本場結城紬 縮織之証

本品は仕入れ前に奥順にて産地地入れをして頂いておりますのでそのままお仕立て可能です。本場結城の風合いを損なわずに最大限生かす産地地入れの魅力を感じてください。

※通常ですと産地地入れ自体が1万円程かかります。

現在では本当に希少になった結城縮 見た目は何の変哲もない細かな縞柄なのですが、ストレスを感じさせない抜群の着心地の良さ 肌触りの良さは格別です。

袷仕立ても良いですが、この風合いは単衣にされても一年の長い期間お召しいただけるのではないでしょうか。産地の人々は結城紬を単衣に仕立てて袷の季節でもお召しになるのが一般的でした。

本品のようなグレーのお色は季節を選ばず御召いただけます。

ふんわりとした真綿の風合いもございますので3月~4月・10月~11月の袷の季節はもちろん、気温によっては12月~翌年2月の真冬でも単衣でお楽しみいただけ真夏を除き一年の長い時期にお召しいただけます。

価格に関しては 初めて本場結城縮をご覧になる方には高いと感じられるかもしれませんが 実は本当にお安い価格設定だと自信をもってお勧め致します。世間の流通在庫が殆どない為価格比較は難しいのですが展示会ですと200万~400万またはそれ以上でも全く不思議ではございません。実際、私が本品を仕入れた展示会会場では400万円以上の値札が付いていました。

お値段・着心地・お色目 どれを取りましても絶対にお得です。一着持てば必ず「誂えて間違いなかった・良かった」とご満足していただけるに違いありません。

1点限り一生モノのお品として是非お手元にお迎えくださいませ。

なお、本品は産地地入れ済ですのでご自身で仕立てされる方もこのままお仕立てしていただけます。

スポットガーデン 筑摩和之

※写真と実物ではモニター環境の違いなどにより若干異なる場合がございますので予めご了承下さい。

※価格にはお仕立て代は含まれておりません。(お仕立ては当ページのオプション選択より商品と同時にご注文下さい)

※本品は産地地入れを施していますので新たに地入れをする必要はございません。ご自身でお仕立てされる場合もそのままお仕立てしてください。

※縮織の特性上、水濡れによる縮みを軽減させるため水分を弾くガード加工をおススメします。

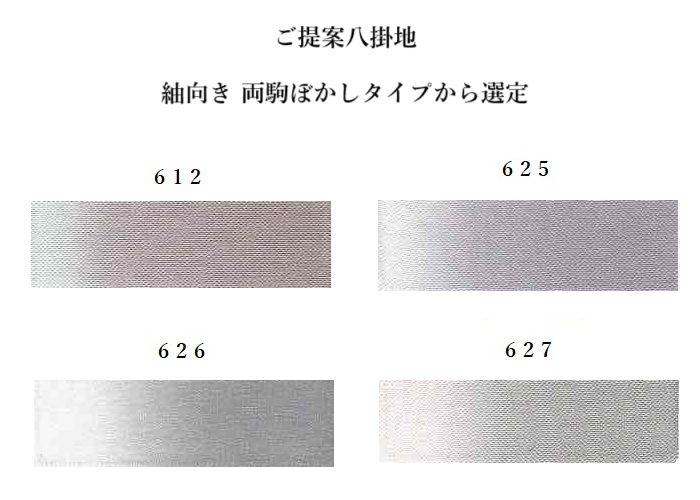

袷仕立ての場合

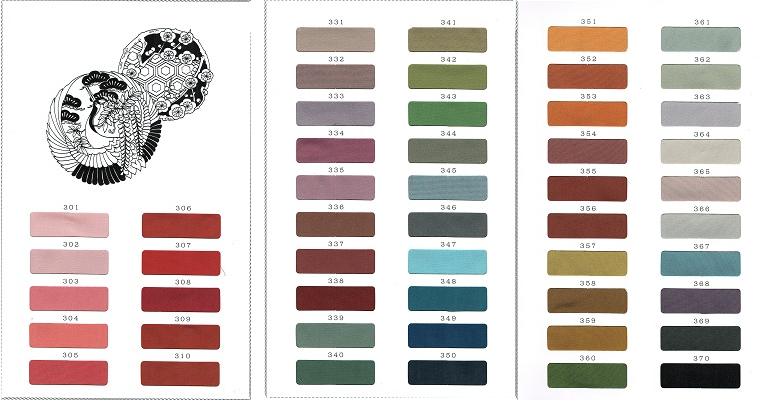

★ご提案以外の八掛地の色をお任せでご依頼される場合は「八掛色NO」記入欄に『〇色系お任せ』などとご記入下さい。こちらで色を選定後、メールにて最終確認させて頂きます。

※色はご注文完了後にゆっくりお考えいただいても構いません。(八掛NO記入欄に「注文後決定」と記入して下さい。)

※無地を付けると胴裏地との色の境目が表に映る場合がございますのでぼかしタイプをお勧めします。

※色目を重視する場合はパレスタイプからお選びいただいても差し支えありません。

お仕立てに関してはこちらをご参照ください。。

↓↓↓

こちら>>