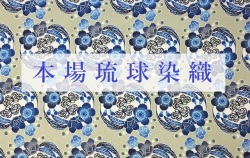

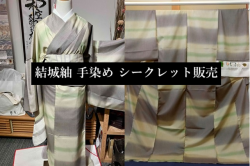

宮古上布~上布の中の上布

染織作家 仲宗根みちこ

最高峰 夏の織物

根底に宿る宮古島の歴史と人々の想い

手績み苧麻 手織り絣 草木染 九寸名古屋帯

【産地】沖縄県 宮古島

【製造者】仲曽根みちこ

【品質】手績み苧麻100%(てうみのちょま)

【染色】草木染(藍他)

【着用時期】6月頃~9月初

【長さ:織上がり】約510cm

ひんやりとした苧麻(ちょま)の感触に宿る人々の熱き思い。

気が遠くなるほどの手間暇をかけて苧麻を手績み(てうみ)し糸を作る。

島のおばぁ達が丹精込めて績んだ糸に、染織作家 仲宗根みちこ氏が命を吹き込み布を生む。

レアな宮古上布の中にあっても更に希少で、近年は市場に殆ど流通することがなかった”仲宗根みちこさん”の作品がついにスポットガーデン初登場。

※手績み(てうみ)とは、特殊な技法で繊維を手作業により繋ぎ糸にすること。

生成り地に藍染と草木染された苧麻で縞模様が配されたシンプルなデザインではありますが、微妙に変化する藍染の色が揺らぎという深みや味わいをかもし出し、絣の技法で表現されたブロック状の模様が豊かな表情を見せてくれます。

一本一本の糸が微妙に異なる天然の色彩は、心に響く安らぎや温もりをもたらし、染め抜かれた四角の絣模様がお洒落さと共に工芸品としての魅力を際立たせます。

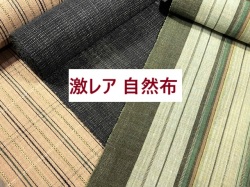

命が吹き込まれた個性溢れる糸を愛しむ

宮古上布は苧麻(ちょま)を手績み(てうみ)した糸が用いられています。苧麻の皮を剥ぎ繊維を裂き、結び目が出ないように撚って一本の糸に仕上げられます。この手績みの仕事は島の女性たちが従事し、工程の中でもっとも手間がかかり、単調で気が遠くなる程の時間を要します。こういった手績みで作られる糸は芭蕉布 越後上布 など天然の植物繊維を原料とする織物に共通するのですが、どの産地もこの仕事に従事される方の高齢化が深刻になっています。織り手になりたいという若者はおられるのですが、ひたすら糸を績む仕事がしたいと思う若者がいるはずもありません。

美しい織物を作りたい。そうして出来上がった作品は世間から憧れの眼差しで見られ愛され そして作者は賞賛されます。しかしその作品の原料となる糸にまで思いを寄せクローズアップされる事は稀ではないでしょうか。

このような自然布最大の魅力は糸にあると言っても過言では有りません。

糸を績む人によって全て個性が違う糸に仕上がり それが面白味や味わいを生み出すのでしょう。出来上がった布の魅力を左右するのは糸だというのが自然布なのです。

本品に用いられている苧麻糸も、仲宗根みちこさんが、宮古島の”おばぁ”達とのコネクションを作り上げて入手されています。現在においては糸を手に入れる事がかなり困難になっているのです。

渋い光沢を放つ布

宮古上布が織り上がったのち、製織の際に織りやすいよう付けられた糊や、不純物を水洗いで落とします。その後 砧打ち(きぬたうち)という仕事が待っています。

生地に澱粉糊と水を混ぜたものを均一に塗り3kg~5kgもある大きな木槌で布を何度も何度も叩く事で繊維が柔らかくなるとともに美しく渋みのある光沢が生まれます。本品は帯ですが着尺の場合は実に2万回から2万5千回も叩くのです。もちろん闇雲に叩けば良いのではなく熟練した職人技が必要となる事はいうまでも有りません。砧打ちされた上布はまるで蝋を引いたような光沢のある見た目になりそれを「蝋引き」と表現されることもあります。最後の仕上げまで手を抜かず 生地をより良いものにするこだわりも島民の気質がなせる技なのです。

人頭税に苦しめられた辛く悲しい歴史

宮古上布を語る上で知らねばならない歴史が有ります。

それは琉球王朝の時代から明治の初めまで宮古島の人々が苦しめられた人頭税の存在です。

人頭税とは収入にかかわらず全て人々から一律税を徴収する制度の事です。どんなに貧しくても台風などの災害が起ころうとも厳しく徴収されたのです。宮古島では15歳から50歳の全ての人に税が課せられました。数え年ですから15歳と言えば今では中学生の義務教育の頃からです。男性は粟 女性は布を納めなければなりません。税は琉球の人々全てに課せられていましたが 宮古島と八重山は特に厳しく徴収されたのです。身分の高いものは軽くその分を身分の低い貧しい人々から重く取り立てていたという事ですから当時の女性達は税の為に布を織っていたのです。徴収した宮古上布は琉球王朝から薩摩藩に献納されそこから「薩摩上布」と名を変えて京都や大阪へ出荷し巨万の富を得ていましたが、事実は宮古島の島民が血のにじむような生活の元に織られた宮古上布なのです。

高度な宮古上布の技術は決して島の人々が望んで磨かれていたのでは有りません。身分の高いものや役人 商人が少しでも多くの利益を得るために要求されたのです。どんなに素晴らしい宮古上布を作ろうとも自分たちの生活には全く関係無かったのですから。

近年までは過去の人頭税というマイナスイメージが島民たちには残っており、ひと昔前の年配者の方達にとって宮古上布は暗い歴史の象徴だったと言われています。

266年もの長きに渡り苦しめられた人頭税 それが宮古上布という美しい織物に秘められた悲しい歴史です。明治の初めに人頭税が廃止され ようやく島の産業として自分たちの生活の糧として独立する事が出来たのです。

仲宗根みちこ 略歴

1959年 沖縄県石垣島に生まれ育つ

1977年 沖縄本島 伝統工芸指導所で染織を学ぶ

首里織 多和田工房に勤務

1983年 両親の故郷 宮古島へ移住

現在 工房「風雅」を主宰 宮古島平良在住

最高級 夏の涼布「宮古上布」悲しい歴史が糧となり今なお織継がれるお品です。

決して量産出来ることが出来ない手仕事の極みといっても過言ではない「宮古上布」染織作家として組合に属さず物作りをされている仲宗根みちこさんの作品は、希少性の高い宮古上布のなかでも滅多にお目に掛かれるお品ではございません。お目に留まりましたら是非お手元にお迎えくださいませ。

スポットガーデン 筑摩和之

※写真と実物とはモニターや画像処理の関係上、若干異なる場合がございますので予めご理解ください。

※価格にお仕立て代は含まれておりません。

※お仕立てをご依頼の場合には、本ページに設置のオプションからそれぞれの項目をご注文と同時にお選びください。

本品はお仕立て前に地入れを致しますので通常のお仕立て期間よりも1週間余分に日数を頂きますので予めご了承ください。

※地入れ代金はサービス

※お仕立て不要の場合もサービスで地入れはさせていただきます(約10日間頂きます)。

万が一、地入れ不要の場合はご注文お手続きの際、フリー記入欄に「地入れ不要」とご記入ください。(価格は変わりません)

※夏用帯芯を使用します。

【お仕立てについて】

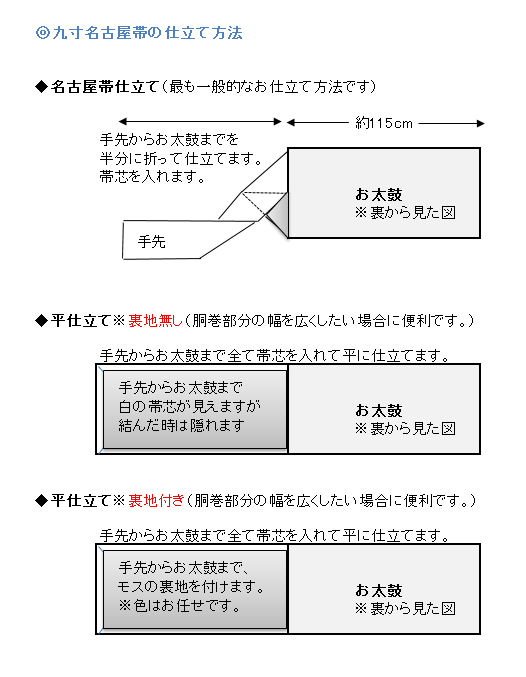

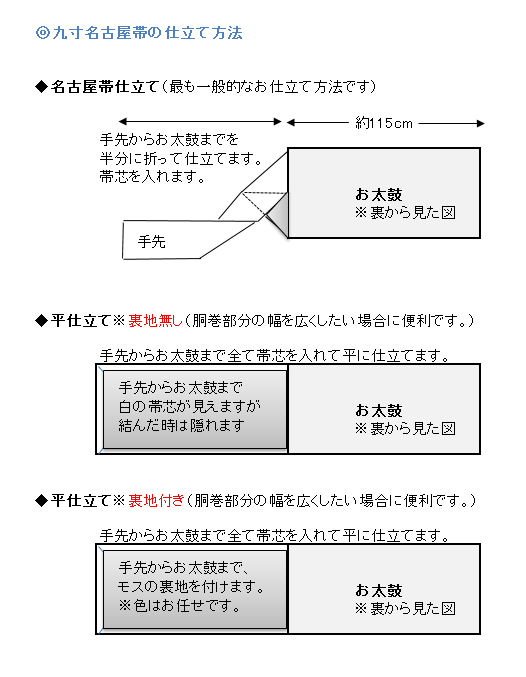

【九寸名古屋帯】

1「名古屋帯仕立て」5,400円

手先からお太鼓までを半分に折って芯を入れて仕立てる

※最も一般的なお仕立て方法です。

2「開き仕立て(裏地無し)」9,720円

手先を半分に折らずに全て平らにして芯を入れて仕立て、手先から胴巻きの部分に裏地をつけない

3「開き仕立て(裏地付き)」12,420円

2の開き仕立てで裏地(モス)をつける仕立て

※裏地の色はお任せになります。

※国内手縫い仕立てです。

======================